Бремя белого бога

В тексте о спектакле по роману Джона Максвелла Кутзее я позволю себе несколько спойлеров, таких, как, например, описание финала. Не исключено, что права на использование текста романа будут отозваны автором из России. И даже если этого не произойдет, следующий показ назначен только на конец июня. Более чем за два месяца может случиться многое, хочется собрать и сохранить в своем тексте то целое спектакля, каким оно представляется мне.

«Бесчестье» — большой роман-нарратив. Спектакль Евгении Сафоновой (она же художник), вместе с которой в авторский состав вошли композитор Олег Гудачев, художник по свету Константин Бинкин, медиахудожник Михаил Иванов, оператор-постановщик Алексей Родионов, минималистичная аудиовизуальная инсталляция, художественно продолжающая линию «Медеи» и «Аустерлица», линию актерской статики и редуцированного минус-выражения. Линию глобальной цивилизационной катастрофы и обесчеловечивания. И в то же время этот спектакль очень прозрачен по своему содержанию. Содержанию как суггестии рифмующихся аудиовизуальных образов и речевых повторов. Содержанию, выраженному скорее чувственно и уже потом облекаемому воспринимающим субъектом в интеллигибельную форму.

Образы спектакля подразумевают общие культурные коды, набор триггерных точек нашего прошлого и настоящего, манипуляции с которыми вызывают болевые ощущения.

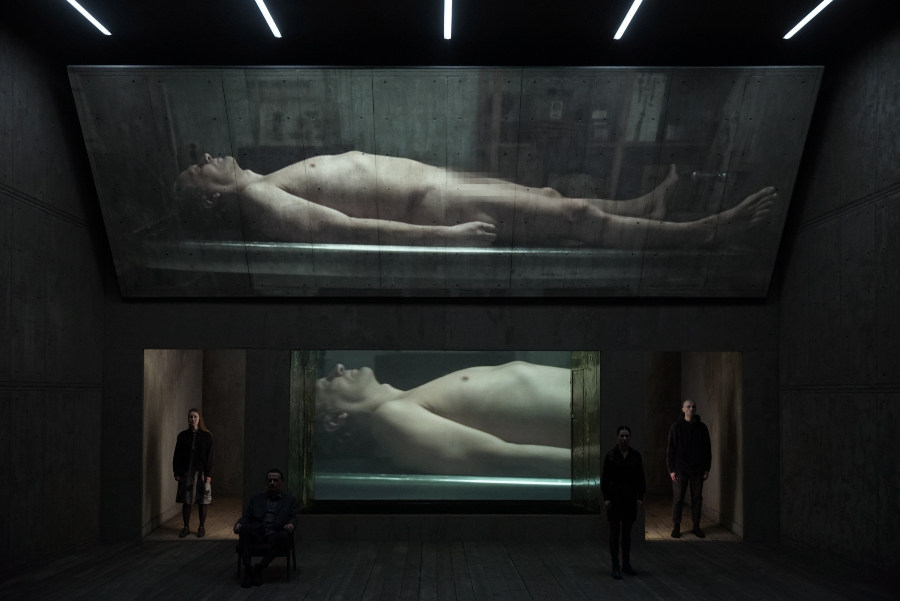

Пространство организовано простой прямоугольной конструкцией с тремя проемами. Из двух боковых появляются артисты. Центральный, наиболее широкий проем образует своего рода «рамку» кадра. Внутри него, в глубине — прямоугольный экран. Другой такой же экран под углом — как бы скат крыши дома. Изображения на двух экранах часто, но не всегда дублируются, не полностью повторяя друг друга: скошенная плоскость задает немного иной ракурс, вертикальная — чуть более крупный план.

Первый видеофрагмент — изображение лестницы, холодной, пустой, бетонной, по которой пролет за пролетом спускается камера: невыразительные дверные проемы, тусклый и скудный дежурный свет, мусорные пакеты в углах. Медленное винтообразное движение вглубь затягивает, вводит в состояние головокружения. Взгляд, следующий за камерой, спускающейся по лестнице этаж за этажом, повторяет это движение-штопор. Глубина экрана засасывает взгляд.

|

|

Сцена из спектакля. Фото — Anastasia Blur.

Самое дно воронки — это, как выяснится, подвал морга, где на металлическом прозекторском столе-каталке — голый мужчина. Не обнаженный, а именно голый, ибо голизна — качество смерти. Это актер Василий Реутов. Камера приближается, двигается по горизонтали, фиксирует ландшафт стареющего мужского тела, поры, родинки, волоски, морщины, безвольный уд. Сознание же отмечает сходство с картиной Гольбейна Младшего «Мертвый Христос в гробу», той самой, которая, по мнению Достоевского, выразила весь ужас физической смерти без надежды на воскрешение.

Выходят четыре актера: Василий Реутов, Александра Магелатова, Алена Кучкова и Леня Нечаев. Распределяясь по сцене, занимаю свои места, с которых не сойдут на протяжении часа. В течение этого времени они аккумулируют, сосредотачивают в себе энергию, выступают проводниками текста.

Действие спектакля организовано статикой живого плана и медленным гипнотизмом кинематографического. На экранах — эпизоды-триггеры, завязывающие основные чувственные и содержательные узлы спектакля. Крупные планы глаза Василия Реутова, трансформирующегося в глаз собаки, ландшафт человеческой кожи, сквозь который будто прорастает густая собачья шерсть, лицо мужчины, с проступающими сквозь него женскими чертами. Старый одноглазый пес, расположившийся на лежанке в подвале и потом ковыляющий к проему, проделанному специально для собак. Овчарка, в рапиде бегущая по шоссе, будто вслед за отъезжающей камерой. Или целая стая бездомных псов, ковыряющихся и играющих в помойке, апокалиптический пейзаж которой расползается до самого горизонта.

Но вернемся к аудиальным характеристикам спектакля. Речь и звук/шумы переплетены, наслаиваются друг на друга. Аудиальный объем, эффект множественности голосов возникает наложением живой речи на реплики актеров, звучащие в записи. Текст романа стремится быть расслышанным, но только при готовности зрителей совершить усилие, напрячь слух. Режиссура соблюдает последовательность событий, усиливая значимость того или иного за счет речевых повторов.

Стоит сказать несколько слов о романе, не делая вида, что я его не читала. Сам этот факт влияет на восприятие спектакля, его смысловых узлов. Немолодой профессор-филолог Дэвид Лури из Кейптауна вовлекает в сексуальную связь студентку Мелани, которая отдается ему покорно, но безучастно. Университетское сообщество предает его остракизму. Отстраненный от занятий герой, переживая не вину, но позор, то самое «бесчестье», уезжает на ранчо, где живет его взрослая дочь-фермер Люси, у нее участок земли и гостиница для собак. Потом грабители насилуют дочь, убивают собак и разоряют ферму. Беременная Люси решает остаться на этой земле. Бывший профессор теперь работает в приюте для животных, ассистирует женщине, которая делает смертельный укол собакам, больным или брошенным. Герой упаковывает их трупы в черные пластиковые мешки и отправляет в печь, осмысляя раз за разом происходившее и происходящее с ним. Мужчина и женщина, человек и животное, белый и темнокожий — все эти узелки противоречий завязываются в один большой узел, притом Кутзее ни разу не произносит слово «апартеид» и даже не упоминает, что насильники были иной расы. Эту книгу не зря называли последним великим романом XX века. И то, что связано конкретно с ЮАР, с последствиями многолетней политики апартеида, с идеей превосходства белого мужчины и человека над всеми другими видами существ, как бы подводит итог столетию.

Сцена из спектакля. Фото — Anastasia Blur.

Персонажей нет, актеры транслируют только текст и сосредоточенность состояний. Но я, как человек, читавший книгу, понимаю, что расположившийся в кресле Василий Реутов с его ястребиными чертами лица, но не зорким, а, наоборот, точно подслеповатым, щурящимся взглядом, стремящимся что-то увидеть за пределами зрительного зала, отвечает за главного героя. Алена Кучкова, так упрямо вросшая в сцену, — за его дочь Люси. Александра Магелатова с покорно и безвольно упавшими руками, чьи реплики повисают, как будто недоговоренные, приобретая вопросительную интонацию, — за Мелани. Артист дает завершенную визуальную формулу своего персонажа. Есть еще один актер, Леня Нечаев, совсем без текста. По ходу спектакля начинаешь слышать какой-то скребущий звук, и только сокращения мышц рук и плеч артиста, напряжение его гортани позволяют выявить в нем источник звука — короткого собачьего дыхания. На этот звук, перерастающий в тонкий болезненный скулеж, периодически переходят и Кучкова и Магелатова.

И спектакль в БДТ визуализирует не сюжет, он инсталлирует и проявляет то, о чем молчит текст, не опускаясь до формулирования этических выводов. Ряд приемов: система повторов, монтаж, наслоение — производит эффект внушения. Дряхление и смерть, неочевидность и зыбкость грани между человеком и животным — посредством наслоения изображений на экране. Роль женщины в глазах мужчины — воспроизведением реплик о том, что тело и красота — дар, который ей не принадлежит, следовательно, ее долг — делиться этим даром с другими, и о том, что мужчина — жрец Эроса, добывающий огонь страсти, и женщина в этой системе — только инструмент для извлечения драгоценного и самоценного огня. А вот и другой огонь на экране — металлическая дверца и жерло печи подземного крематория.

В романе «Сумеречная земля» Кутзее говорит, что колониальная философия порождена «стремлением человека придумывать новые способы распространения своего “я”»: на женщину, на собаку, на любого Иного вообще. И финал «Бесчестья», в котором герой Кутзее смиренно берет на себя функцию жреца не Эроса, а смерти — скромную роль того, кто упакует и отправит трупы усыпленных животных в печь и тем самым сохранит их последнюю «честь», не позволяя, чтобы окоченевшие лапы, не проходящие в жерло, ломали работники крематория, выражает отказ от роли божества, превосходства, от права влиять, даровать или забирать жизнь (данную не им), права карать и миловать.

Финал романа, где герой несет на операционный стол привязавшегося к нему кобелька, напомнил воспоминания Варлама Шаламова, который, потеряв свою кошку, убитую соседом, отправился в «приют», чтобы взять новую, и оказался в концлагере, посреди тысяч погруженных в апатию и предсмертный ужас животных. Он ушел оттуда ни с чем, осознав этическую невозможность своего права спасти «избранную», зная, что тысячи неизбранных будут уничтожены.

Сафонова растворяет локальные (географические, исторические) колониальные корреляции романа в более широком контексте. Обозначает уже пережитую и переживаемую в XXI веке цивилизационную и гуманистическую катастрофу. И именно потому, что катастрофа происходит сейчас, последний спектакль Сафоновой более очевиден в своем содержании.

В конце видео, открывающее спектакль, повторяется. Мы снова спускаемся по лестнице, только внизу, в подвале, на каталке не человек, а усыпленная, как мы уверены, собака. Но внезапно застывшее тело приходит в движение, пес поднимается и соскакивает со стола. И уже не на экране, а на сцене — в глубине центрального «кадра» — такая же собака, живая, на таком же столе. И финальный, скупой и иконичный в своей сверхвыразительности «кадр» — медленный поворот собачьей головы и взгляд на нас, зрителей.

И спектакль заканчивается чудом уже совсем не-человеческого милосердия, чудом воскресения, которое так смертельно необходимо сейчас.

Комментарии

Оставить комментарий