На стороне подростка

Долгожданная встреча с «Арлекином» случилась только осенью.

Обычно программа «Арлекина» застроена очень плотно. Около десятка спектаклей конкурсной программы и столько же программы off, образовательные семинары, встречи, практикумы, лаборатории. Для того чтобы успеть все и везде, надо обладать резервной копией жизни — или быть гостем фестиваля и профессионалом театра из другого города.

В этом году в программе фестиваля невольно появился «воздух». И все потому, что начинать семнадцатый «Арлекин» решили 7 сентября, до официального открытия театров Петербурга, в условиях «полуподпольных», пусть и согласованных с администрацией города. Но, по словам директора фестиваля Марины Корнаковой, откладывать и дальше фестиваль, традиционно происходящий в апреле, было уже нельзя. И потому в залах — только жюри, участники и гости фестиваля. Жюри работало частично в мобильном формате, перемещаясь из Сарова в Улан-Удэ, из Улан-Удэ в Москву, по городам, из которых театры — участники конкурсной программы выехать не смогли. А зрители до 12 сентября (когда карантин частично был снят) довольствовались онлайн-трансляциями спектаклей Яны Туминой, Алексея Бородина, Галины Зальцман, Максима Соколова, Бориса Павловича, Дмитрия Крестьянкина, Ивана Куркина, Ольги Обрезановой и других.

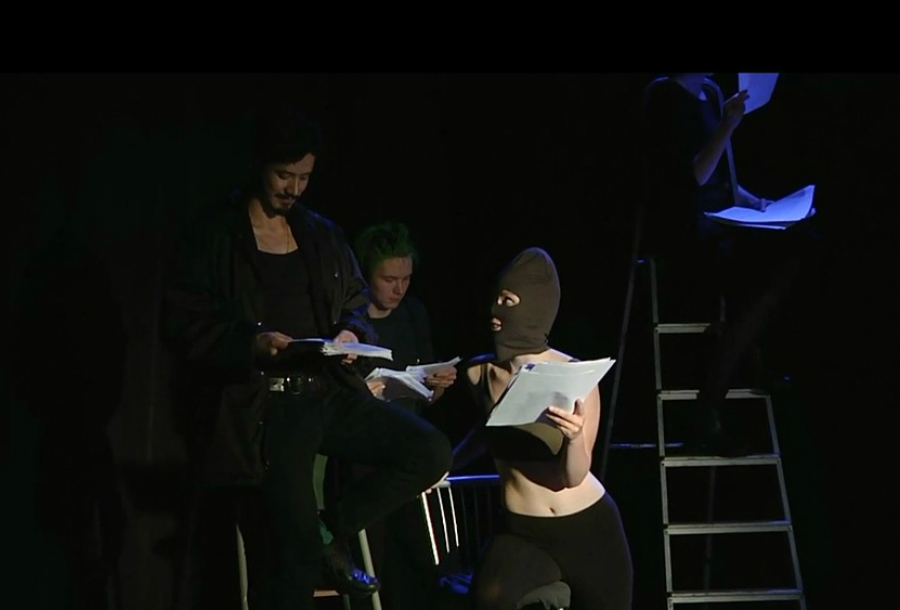

В облегченном формате прошла лаборатория «Маленькой ремарки»: были показаны четыре режиссерских эскиза. А некоторые докладчики семинара «Театр и подростки» выходили на связь по скайпу из своих городов. Но удаленные формы участия стали за последние полгода чем-то обыденным и понижали градус дискуссии.

«Арлекин-2020» полностью посвящен подросткам. И это важно: еще года три-четыре назад подростковый театр, предполагающий «переходный возраст» как адрес, как репертуар, как тему и как форму, был своего рода «слепой зоной». Подросток — самый критичный, самый ускользающий театральный зритель, и заполучить такого зрителя в театр практически невозможно.

Вопреки распространенному мнению, четырнадцатилетний человек не хочет видеть свои подобия, тем более в иерархической ситуации конвенционального театра, где зрителю — показывают (читай, навязывают ситуацию пассивности). Плюс перспектива вынужденного физического контакта, скученности не всегда приемлема для человека, обычно довольствующегося ближним кругом друзей или средствами коммуникации, дающими удаленный доступ к нему. Ситуацию подростка французский психолог Франсуаз Дольто назвала «комплексом омара», которому необходимо вырастить защитный панцирь (то есть выработать механизмы адаптации и приспособления), прежде чем он отважится вступить во взрослую жизнь.

Подростку, для которого важно не столько наблюдать, сколько участвовать, быть, воплощаться, прозвучала на двухдневном семинаре «Театр и подростки» в выступлениях практиков, режиссеров, педагогов — Константина Кучикина и Ивана Куркина. О том, как театр может стать делом семейным, рассказала Марфа Горвиц, вместе со своей командой драматургов, художников, хореографов проводящая лабораторию «Письма к родителям» в разных городах и театрах России. Проблема альтернативного образования была озвучена художниками Эмилем Капелюшем и Яной Глушанок, создавшими театрально-художественные «Креативные классы ТАК». Если люди не умеют рисовать, это не значит, что они лишены вкуса, интереса, любых творческих потенций — и потому ученики, индивидуально или группами, участвуют в создании художественного проекта на всех его этапах. Легендарный Сергей Казарновский, педагог и создатель Центра образования № 686 «Класс-центр» в Москве, практически убедил меня, что и в рамках среднего школьного образования с подростком может быть легко. Если ты видишь в семилетнем человеке личность, партнера, то не потеряешь как союзника в его четырнадцать.

Выступление С. Казарновского на семинаре «Театр и подростки». Фото — архив фестиваля.

На шкале возрастных предпочтений подростка, которую в своем докладе о современной литературе упомянула переводчик Ольга Варшавер, я хочу остановиться чуть подробнее, потому что «интерес» или его отсутствие во многом объясняет тот факт, что современная драматургия для подростков, которой сейчас стало так много, — на самом деле пьесы для мам и пап, а не для их детей.

Действительно, на собственном родительском опыте скажу, что пятнадцатилетний человек хочет быть не жертвой, а победителем; хочет быть безжалостной красавицей-убийцей, социопаткой Виланель, а не смешной Евой, с которой гораздо легче отождествить себя усталой маме («Убивая Еву»); хочет задавать правила, а не следовать чужим. Подростки чаще хотят «быть», а не «узнавать».

И потому ту современную пьесу, которую мы называем «подростковой», чаще всего имея в виду возраст заглавных персонажей, можно адресовать родителям и школе, чтобы они лучше познакомились с теми, кто им кажется монстрами. А познакомившись, обнаружили в себе способность к поддержке и сопереживанию. А то и вспомнили о «подростке» в себе, строптивом, уязвимом, не всегда способном адаптироваться в социуме.

Ситуация подростка как «другого» неоднократно возникала как в спектаклях основной программы, так и в пьесах шорт-листа «Маленькой ремарки». В этом году в рамках «Арлекина» прозвучало четыре названия и состоялось четыре показа.

Мария Зелинская в пьесе «Шепоты чащи» зашифровала образами деревьев вполне узнаваемые человеческие типажи. Такой прием дает возможность рассказать историю с внятной моралью, задать систему противопоставлений: «я — он», «индивидуальность — социум», «родители — дети» и так далее. Действие происходит в лесной дубраве при участии крепкого, чтущего традиции семейства дубов (отец, мать, двое детей-подростков и престарелая бабушка). Но в лесу появляется чужачка, девочка-ель, завезенная из питомника (читай, детского дома), между ней и дубом-подростком завязываются романтические (читай, Ромео и Джульетта) отношения, что провоцирует разлад не только в семье, но и во всем дубовом социуме. Далее следует ряд перипетий, разрешающихся ко всеобщему благополучию: испытания меняют людей-деревья и склоняют принять в свою корневую систему «мигрантку».

«Шепоты чащи». Фото — архив фестиваля.

Эскиз, который сделан Софией Капилевич, оказался теплым, неторопливым, внимательно подробным, но выдающим затянутость самой пьесы и избыток перипетийных ситуаций (наводнение, вырубка), падающих «с неба», а не выводимых драматургом из самого хода действия и взаимоотношений персонажей.

С высоты своего роста и опыта мы подростка или поэтизируем (непокорный бунтарь), или стигматизируем (переходный возраст — болезнь). Иногда эти оптики соединяются, как, например, в пьесе Алексея Житковского «Девочка с головой волка». Здесь есть как внутренний конфликт (героиня разбирается со своей природой), так и конфликт социальный, выраженный в форме антиутопии. Действие происходит в неком условно-недалеком будущем, где на государственном уровне принята программа «скрещивания» людей и животных. Детенышей диких животных отлавливают, родителей убивают, так в человеческом обществе постепенно появляются зооморфные дети-гибриды, а действия властей в рамках программы их усыновления и интеграции постепенно вытесняют традиционные модели «человеческого».

С одной стороны, пьеса проблематизирует образ подростка — девочки-волчицы Оли — как «другого», монстра, гибридного существа, бесконечно одинокого, отчужденного от собственной природы, опасного не только для себя, но и для других, нуждающегося в любви и защите и отвергающего ее.

«Девочка с головой волка». Фото — архив фестиваля.

С другой стороны, любая антиутопия на самом деле говорит про ростки будущего в настоящем. Поэтому в «Девочке с головой волка» обозначились все базовые страхи современного человечества — перед трансгуманизмом и «новой этикой», читаемой как усреднение, перед «геноцидом меньшинства», грозящим стать «геноцидом большинства». В ней, пусть иронически, показаны кризис традиционной семьи, принуждаемой и стимулируемой к усыновлению «монстров», и кризис школьного образования. Очень смешной (особенно в читке, сделанной Игорем Хониным) получилась сцена, в которой условные вегетарианец и хищник, Мальчик с головою зайца и Девочка с ногами рыси обсуждают меню школьной столовки и безальтернативность мясных котлет, а Мальчик с панцирем черепахи — возможность сдать канат на уроке физры.

Думаю, авторская интенция состоит в том, что человек и человечество все дальше уходят от божественного замысла. В финале раненая Оля расправляется с обидчиками и сбегает в лес. Но гармония в реальности невозможна. Образ встречи матери и дочери волчиц — как образ навсегда потерянного рая.

Иначе к травматической ситуации подростка подходит Мария Малухина в пьесе «Море. Звезды. Олеандр» (режиссер эскиза Арсений Бехтерев). Рассказ идет от лица главной героини, шестнадцатилетней Дашки. Дашка приезжает в летний лагерь на море, влюбляется в Диму, переживает его измену с более популярной девушкой Алисой, а как-то ночью на пляже становится свидетельницей того, как ее бывший принуждает Алису к сексу и та случайно убивает его в ходе самозащиты. Ужас, паника, непонимание как поступить: стать соучастницей или рассказать «старшим», — все это проносится в сознании спрятавшейся в кустах Дашки. Как поступил бы бы автор хорошо сделанной пьесы? Попытался бы найти ситуативное разрешение проблемы.

Малухина подходит к ситуации как автор аналитической пьесы. Монолог становится внутренним диалогом. В Дашке прорезывается голос другого взрослого «я», которое спорит с «я» незрелым, детским. Героиня взрослеет и открывается навстречу внешнему «другому», чтобы предложить помощь потерпевшей.

«Море. Звезды. Олеандр». Фото — архив фестиваля.

Прием может показаться лапидарным, но Малухина, которая имеет в виду подростка как адрес, отдает себе отчет в формальности приема, поступая как какой-нибудь Ибсен, в финале вкладывающий в уста Норы условно прямую авторскую речь. В этой системе прием работает не на правдоподобие внутренних связей, правды чувств в предлагаемых обстоятельствах. Это, скорее, прямая речь автора, направленная в зал, за пределы герметичной художественной системы пьесы.

Надо сказать, «другой» прочно прописался в репертуаре российских молодежных театров. Возьмем для примера спектакль Молодежного театра, впервые ставшего участником «Арлекина» со спектаклем «Wonder Boy» по роману Р.Дж. Паласио.

И название спектакля Максима Соколова, и жанр «глитч» (техническая ошибка, сбой) отсылают скорее к эстетике и технологиям видеоигр. И гигантская, с полуосыпавшимся лицом, фигура Сфинкса по центру, и механическая пластика героев, и головные маски в виде динозавра, например, — все напоминает игру вроде «Майнкрафт».

То, что в такой расчеловеченной эстетике идет рассказ об обретении человечности, явно не работает на идею спектакля. Не работает на нее и композиция, достаточно рваная, будто цикл разрозненных геймов. Собрать историю Августа, «мальчика-урода», который перенес почти тридцать операций на лице из-за того, что родился с синдромом Тричера Коллинза, и впервые пришедшего в школу только в пятом классе, оказывается довольно сложно.

«Wonder Boy». Молодежный театр Алтая. Фото — архив театра.

Фальшивая показная забота и тайные насмешки одноклассников, которым Август кажется монстром, непростые отношения со старшей сестрой, побочная сюжетная линия подруги сестры, тоже чувствующей себя «другой», неполноценной и потому присваивающей себе жизнь сестры Августа и «брата-урода» ради повышения собственной значимости в глазах сверстников, путешествие в летний лагерь и нападение на Августа и его друга местных. Непонятно, на какой «клей» все это ложится. И почему вслед за сценой избиения Августа следует триумф — награждение его в конце учебного года главной школьной премией.

Сюжетно спектакль вроде бы приходит к по-голливудски благополучной развязке. Но никаких исключительных качеств, которые помогли бы нам понять, что награда — заслуженная, Август не проявлял, формально герои все равно остаются «другими», отчужденными, а на голове Августа по-прежнему шлем в виде коробки.

А зрителям приходится напрягаться, чтобы «расслышать» как голоса героев в масках, так и историю. Громкая музыка (популярные джазовые и эстрадные аранжировки), масочные гримы, кожаные куртки, экспрессивная пластика (герои, чуть что, бросаются в пляс) — все эти клише «молодежного» ставят вопрос об определенной отработанности темы «другого» и необходимости постановки внятных композиционных задач в процессе адаптации прозы для сцены.

Отдельная глава последнего «Арлекина» — работа с прошлым, с исторической памятью и способы трансляции истории подростку художественными средствами. Как рассказать о том, что не имеет прямого и буквального отношения к тебе, как сделать далекое — близким?

Жанр спектакля РАМТа «Дом с башенкой» по автобиографическому рассказу Ф. Горенштейна (офф-программа «Арлекина») — путешествие в прошлое.

К фотографу приходят клиенты, в чьих голосах и фигурах ему мерещатся образы далекого военного прошлого, путешествия на поезде в эвакуацию, в котором герой теряет мать (она умирает в больнице провинциального городка) и дальше уже продолжает путешествие один. Постепенно действие, изначально монтирующее два временных плана, разворачивается в один сплошной флэшбэк, а образы героя-взрослого и героя-ребенка окончательно сливаются.

Рваная материя памяти воплощена в спектакле Екатерины Половцевой традиционными «кинематографическими» ключами: игра планами, флэшбэки, наплывы. Этими средствами показывается внезапное одиночество в чужом дорожном и страшном мире в окружении карнавального хоровода нищих, торговок, раненых, воришек, тыловых…

«Дом с башенкой». РАМТ. Фото — архив фестиваля.

Все они показаны взглядом ребенка, которому здесь и сейчас приходится решать, кто «хороший», кто «злой», кому можно довериться, а кому нет. И семья «тыловых» с ее фальшивой заботой попытается воспользоваться его положением, а страшный, вечно пьяный, одноногий солдат-инвалид прогонит «зло» и окажется солдатом-освободителем.

ЦИМ представил «Детей ворона» в постановке Екатерины Корабельник — первый из цикла роман Юлии Яковлевой, действие которого, начинаясь в 1930-е, переносится сначала в блокадный, а потом послевоенный Ленинград. Для брата и сестры Шурки и Тани советская реальностьоказывается «страной чудес», но чудес страшных.

Важно, что, адресуя свои романы современным читателям восьми — двенадцати лет, Яковлева не рассказывает о вытеснении и подмене реального фантазийным, а выдерживает жанр страшной сказки, в которой из стен торчат уши, по Ленинграду ходят люди-невидимки, всем заправляет зловещий Ворон, но, тем не менее, герой преодолевает препятствия и выходит из ситуации победителем. То есть рядом с читателем предполагается фигура взрослого, который при необходимости станет комментатором.

И Екатерина Корабельник до определенного момента аккуратно следует заданным автором условиям. Герои, Таня и Шурка, попадают из реальности трехмерной в зловещий театр теней, становятся персонажами анимации. Актеры талантливо не играют детей, а играют в детей. Да и само сценическое пространство организовано как инсталляция или пространство игры, детская площадка с горкой, по которой можно скатываться, шкафом для лазанья и гигантской птичьей лапой вроде пресловутой «курьей ножки» и киноэкраном по центру.

Для связности истории режиссер вводит фигуру рассказчика. Изначально это тот случайный прохожий, который впервые во время чествования героев-папанинцев заронит в сознание Шурки сомнение в необходимости помпезных парадов. Текст «от автора» с обертонами иронии очень нужен спектаклю — он как раз задает ту необходимую временную дистанцию понимания, которая помогает не потеряться в «стране чудес».

«Дети ворона». ЦИМ. Фото — архив театра.

Приключения Шурки в спектакле — это немного приключения Буратино, переходящего из трехмерной реальности в заэкранный театр теней, схваченного «вороном» и оказавшегося в страшном месте, где у детей отбирают имя и память, штампуют одинаковых големов в серых пижамках, рабски склоняющихся над швейной машинкой, сбегающего и познавшего с мальчишкой-беспризорником прелести невидимости и той свободы, которую она дает.

По идее, испытания, выпадающие на долю героя, должны вести к его трансформации.

В каком-то смысле герою, следуя логике сказки, чтобы стать снова «видимым», надо совершить подвиг воплощения. И в романе он его совершает, спасая младшего брата Бубку.

Но в спектакле Бубки нет. И режиссер бросает Шурку на полпути, чтобы вернуться к до времени забытой Тане и с ее помощью ввести в повествование пласт «реального». Старшая Таня нам и рассказывает, как оно было в жизни, «на самом деле».

Именно в этот момент из зала раздался возмущенный голос пятнадцатилетнего зрителя: «Но ведь это нелогично!» И действительно, комбинация не складывается, как она складывается самим ходом действия, например, в «Чуке и Геке» Михаила Патласова, где сказка изначально монтируется с документом, у мира чудес и приключений появляются объем и страшная изнанка.

Продолжение Оксаны Кушляевой следует

Комментарии

Оставить комментарий