Посторонние на краю света

Камчатка, где я впервые оказалась в ноябре 2021, разом представляет собой и «тот» и «этот» свет.

Путешествуя довольно много, я привыкла к тому, что для того, чтобы увидеть в России «красивое» (океан, горы, вулканы, озера, сосны, старинный собор или хотя бы благоустроенную набережную), придется пройти через кварталы уродливых бетонных построек, биться со стаей бродячих собак, отгонять кружащиеся на ветру, норовящие тебя облепить, будто в фантастическом фильме-антиутопии, полиэтиленовые пакеты, сползать, рискуя жизнью, по обледеневшим ступенькам с сопок. И это не какие-то понты столичной жительницы. Два дня назад мой автобус, идущий по улице Замшина города Санкт-Петербурга, очень культурной столицы, застрял в снежном заносе. Так что ряд опытов я разделяю, а препятствий преодолеваю вместе со всей необъятной родиной-страной и ее гражданами.

Дальний Восток и Приморье я начала открывать сравнительно недавно. Камчатка стала последним восточным пунктом театральной географии, после Сахалина и Владивостока, дальше только океан. Изумительной красоты пейзажи: океан, черный вулканический песок, сопки, стаи разумных, разве что не говорящих, воронов, прекрасный музей вулканологии. И архитектурно обветренный (особенно в сыром ноябре), обледенелый, травмоопасный Петропавловск, расползшийся по сопкам. Ничего общего, например, с перфектным нарядным Владивостоком. Зато когда выходит солнце, вид совсем другой. И ощущения другие.

На Камчатку меня пригласили посмотреть премьеры Театра драмы и комедии. Когда тебя после пяти спектаклей раньше незнакомого театра и региона начинает что-то радовать, хорошо бы не впадать в полное воодушевление и понимать, что внутри театров всё всегда сложно. И не игнорировать эту сложность. Не обвешивать героических тружеников севера и востока воображаемыми орденами. Но вот что мне понравилось в Олеге Степанове, худруке Петропавловска-Камчатского, так это осознавание того, что функции и амбиции худрука всегда глубже и шире, чем функции и амбиции режиссера (хотя, конечно, нет такого режиссера, который бы не ревновал к успеху коллег!).

Когда в городе нет галерей и лофтов, нет ЦСИ или ЦСД, нет какого-то «Ельцин-центра» или «Гаража», у театра нет здесь других вариантов, кроме как самому сделаться центром современного искусства. А пока этого не произошло, приглашать на постановки самых лучших мейкеров, которые будут работать с местной идентичностью.

И, мне кажется, я почувствовала то, что испытал сам Степанов, оказавшись впервые на Камчатке. В спектакле Олега «Калека с острова Инишмаан» есть потрясающая сцена. Точнее, это не сцена, а спектаклем создается метатеатральная ситуация.

В зрительном зале театра в городе на берегу Тихого океана сидят люди, всматриваясь в лица людей, сидящих лицом к ним на сцене. Это жители Инишмаана, пришедшие в кино. За спинами людей, сидящих на сцене, вздымаются волны, бушует киноокеан, может, Атлантический, а, может, Тихий (инишмаанцы как бы смотрят фильм Роберта Флаэрти «Человек из Орана» о буднях ирландских рыбаков, тот самый, в который так мечтала попасть чума Эйлин). На лицах персонажей застыло недоумение, точнее, диапазон недоумений. Узнают ли они себя в якобы документальном, тщательно замаскированном под реальность фильме американца Флаэрти? Узнают ли жители Петропавловска-Камчатского, города на краю света, в персонажах спектакля себя? Должны ли узнавать? В узнавании ли запрос?

Режиссура, тем самым, как бы организует анфиладу зеркал. Зрители всматриваются в персонажей. Персонажи всматриваются в свое художественное отражение. Но мизансценически все организовано так, что мы, актеры и зрители, всматриваемся друг в друга. Что мы видим? Что видят они? Что отражает сейчас зеркало Камчатского театра? Зеркало жизни? Или отражение отражений?

Ганди-социопат

«Ганди молчал по субботам» Роман Каганович делал со своей постоянной командой. Любовь Мелехина — художник. Максим Пахомов — движение. Сергей Азеев — музыка. Борис Кузнецов — свет. И то, что спектакль сделан командой «знакомцев» с нормальным уровнем взаимопонимания и общих задач, дало какой-то на редкость целостный художественный эффект.

Постановки тех пары лет, которые прошли после того, как пьеса Анастасии Букреевой победила во всех возможных драматургических конкурсах, объединяла инерция милоты и трогательности. И Каганович рассмотрел и увидел в этой милоте какой-то подвох.

Сцена из спектакля. Фото — архив театра.

Cтранный парень Мот, который в свои 16 почему-то ведет себя и думает как 12-летний, превратился в манипулятора с немного опасной улыбкой как у героя Джилленхола в фильме «Донни Дарко». Ситуацию развала в семье Мот проворачивает как фарш через свое сознание, на выходе получая реальность компьютерных игр и комиксов, боевиков Columbia Pictures и американских ситкомов 50-х. Но ключевое здесь — комикс, а комиксы так организуют наше внимание, что в них все происходит очень быстро.

Квартира — практически домик лего. Пластика очень жестко застроена, артисты практически не выпадают из нее. Дерущиеся, с неподвижными корпусами, родители неловко шевелят конечностями, как персонажи древних компьютерных игр. Дед-пенсионер (Дмитрий Андрюхин) со съемной игрушечной бородой, как у человечка из Duplo, прячется в кухонном буфете будто Рембо в джунглях Амазонии и отрабатывает боевые приемы на игрушечном медведе. А новая подруга отца тетя Лена (Наталья Войтюк) покидает пространство сцены кувырками.

Мир комикса очень продуманный, очень структурированный. Фантазия, заработав, уже не может остановиться. Размышления о том, куда деваются фекалии космонавтов в космосе; надо ли убивать белочку ради кисточки, или достаточно обстричь ей хвостик, визуализируются. И если фантазия Мота оживляет мертвого ежика, жонглирующего своим кишечником, то почему бы ежику не иметь своих фантазий о сексапильной белочке? А значит, появитсяи белочка.

В то время как на сцене происходит все это, артист Павел Шмаков (Мот) работает как стендапер, внутренний монолог становится внешним, адресуется в зрительный зал и питается от наших реакций. И это дает очень живое ощущение «здесь и сейчас». Он веселый, собранный и, конечно, немного психопат с этой его опасной улыбкой Донни Дарко.

Это взгляд социопата или аутиста, не способного проникнуть в мир так называемых «взрослых» чувств и отношений. Может, я чего-то не знаю в истории постановок, но авторы спектакля что-то, наконец, поняли про пьесу Букреевой и ее героя.

П. Шмаков (Мот). Фото — архив театра.

Социопатия здесь — не диагноз, это взгляд подростка вообще, постороннего, остраняющего реальность взрослых, живущих по прописанным не ими сценариям, с ее «кризисами среднего возраста», ценностями нуклеарной семьи и сексуальности, стандартными неврозами.Моту она воображается как мир зомби, которых боевой Дед закидывает гранатами и расстреливает (стекло окна квартиры работает как такой киноэкран, где происходят все эти мультики). Это взгляд человека, выстроившего своим молчанием стену. Иногда за «стекло» проникают отголоски реальности: Родитель-2 (Екатерина Пивинская) пытается поговорить с Мотом, плачет, но и Мот, не понимая, «о чем» она плачет, просто чувствует тревогу и растерянность. То же самое происходит в разговоре с сестрой, но герой закрывается от чувств.

Бомжиха Лиза (Елена Зорина) для Мота — часть продуманной стратегии его молчаливой войны, вызов, который он бросает родителям. Она грязная, противная, с опухшим купоросным лицом, в разодранной куртке из кожзама, с монструазным серым медведем, зажатым в руке. Она ковыряет в носу, рыгает и (верим Моту) испражняется на тротуаре возле Малой Садовой. Она настоящая. А не как фальшивые попрошайки в вагонах метро с их умильными табличками «помогите на лечение сыну». Она неуязвима в своем молчании и равнодушии, как кажется Моту. И он тоже хочет быть таким.

И только в финале, когда Лиза выкрикивает о своем пропавшем много лет назад сыне, для Мота это реальный ужас, он не хочет слышать, не хочет знать, закрывается от этой информации. Только вот что дальше — непонятно. Какая эмоциональная информация записана в последнем монологе Мота, где воспоминания об идеальной семье мешаются с ошметками текущей разрушенной реальности?

Скорее мертв, чем жив

Пьеса Дмитрия Данилова «Свидетельские показания» существует в двух вариантах. В одном личность покойника ускользает, рассыпается, ускользает от понимания. Свидетельства противоречат друг другу. Да и был ли человек?

Во втором варианте все-таки фигура самоубийцы фокусируется и раскрывается в драматическом законе. А в финале покойник сам свидетельствует о себе.

Персонажи спектакля Евгения Маленчева представлены социальными нишами. Буквально. Ниши — коробки-боксы, в которые инсталлированы свидетели — сменяют друг друга на сцене через ЗТМ (художник Анастасия Бугаева). Бабуля-консьержка в окружении фикусов, автомеханик с постерами голых женщин на стенах, рассеянный парикмахер-стилист, продолжающий механически обслуживать клиентку, пока дает показания, коллега по работе в примерочной дешевого секонд-хенда, продавец магазина электроники и т.д. и т.п. Все они представлены как социальные типы: через предметный мир и речевые характеристики своей среды, профессии. И кажется, что свидетели не свидетельствуют ни о себе, ни о покойном. Тот самый серый мутный поток не запоминающихся людей и обстоятельств, о котором говорит ближе к финалу священник.

Е. Буряк в сцене из спектакля. Фото — архив театра.

В ЗТМ, необходимых для смены боксов, над сценой появляются титры, будто кто-то набирает на клавиатуре показания свидетелей, характеризующие самоубийцу. Не связный текст, а набор несовместимых, рассыпающихся, стираемых и снова печатаемых характеристик «хороший, мутный, пьющий, деловой, четкий, обычный» и т.д. Самостоятельная субстанция, которая исчезнет в конце спектакля.

Как и в первом варианте теста пьесы, создается впечатление, будто речь о нескольких людях, а не одном. Но в спектакле это не столько констатация фрагментарности любой личности, сколько собирательный портрет равнодушия и незаинтересованности, что ли?

Операция собирания личности покойного как бы отдается на откуп зрителям. И, возможно, каждый монтирует обстоятельства его жизни и смерти по-своему. Но профессиональный аспект, в моем случае, оказывается решающим: писатель-оборотень вел двойную жизнь, в одном из своих воплощений будучи финансово успешным детективщиком, автором целой серии популярных романов; в другом — писателем-неудачником, так и не закончившим «роман жизни». А также работал в полевых условиях, менял работы, изучал «жизнь», собирал материал, мимикрируя под обывателя.

Д. Андрюхин в сцене из спектакля. Фото — архив театра.

Но жил ли он? В том смысле полноты чувств, подключения, эмоциональной отдачи. Из ряда свидетельств выбивается одно – подруги, партнерши покойного. Заторможенная девочка в толстых рейтузах (Эльвира Рагимова), стоя под падающим снегом, автоматически шуршит фантиками конфет. И кажется, она под воздействием каких-то препаратов, так ведет себя человек с побочкой от антидепрессантов. Аккуратный, ненаглый, диагностически точный этюд. И хочешь или не хочешь, а ее медленные ответы на вопросы про то, как сошлись два чужих друг другу человека, но для одного из них все-таки что-то эмоционально произошло, несут отпечаток травмы.

Плохо то, что прием с боксами в какой-то момент исчерпывает себя, словно режиссура в какой-то момент спотыкается о вопрос репрезентации. Завистливый собрат по профессии (а к этому времени мы узнаем, что покойник был писателем), голый, сидит на унитазе, прикрывая причинное место газеткой, потом встает, а газетка прилипает к его гениталиям. Ну ладно, фокус-покус. А дальше то что? Дальше еще священник, отчим и т.д.

Что они дают, если покойник был всем «посторонним»? Если все люди друг другу «посторонние», если человечество атомизировано? Наш самоубийца при жизни не очень-то жил. И даже в посмертье, из которого покойник в финале говорит с нами (голос), есть только космический холод одиночества?

Сцена из спектакля. Фото — архив театра.

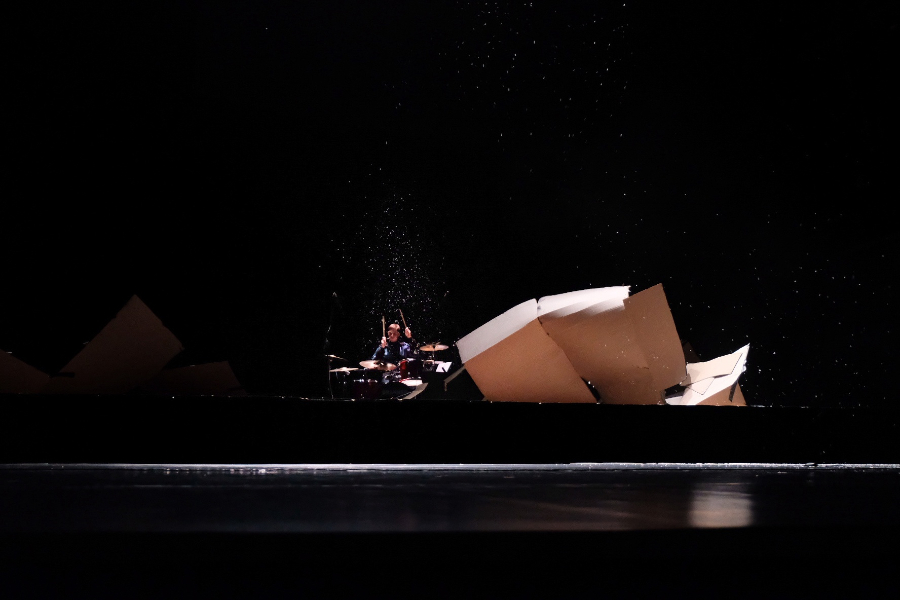

Есть еще одно важное средство воздействия, заставляющее подключаться на каком-то другом, не интеллигибельном, а физиологическом уровне. В затемнениях между сценами звучит музыка, практически чистый барабанный ритм. Звук избыточный, дискомфортный, даже болезненный. Но пока он есть, такой пронизывающий насквозь, мое тело тоже звучит, откликается и содрогается. Позже, когда откроется занавес, окажется, что за ним был музыкант, и мы весь спектакль слышали живой звук.

Космос мертв, потому что в космосе нет звуков.

А жизнь — это резонанс. Живое содрогание жизни, болезненное и вместе с тем приятное.

За этим резонансом, собственно говоря, и надо было приехать на Дальний Восток.

Комментарии

Оставить комментарий